スーパーなどで味噌を買うとき、種類が多すぎてどれを選べば良いか迷ってしまいませんか?味噌の種類と特徴を知っていると、味噌を選ぶときに役立ち、料理によって使い分けることもできます。この記事では、味噌の種類とその特徴を徹底解説!地域による味噌の違いや有名な銘柄なども紹介します。

味噌は何種類ある?

味噌にはさまざまな種類がありますが、原材料からみると大きく3種類に分かれます。

味噌は、蒸煮した大豆に麹・食塩を加えて作られますが、この麹の種類によって米味噌・麦味噌・豆味噌に分類されています。

| 味噌の種類 | 使用する麹の種類 | 原材料表記の例 |

|---|---|---|

| 米味噌 | 米麹 | 米・大豆・食塩 |

| 麦味噌 | 麦麹 | 大麦・大豆・食塩 |

| 豆味噌 | 豆麹 | 大豆・食塩 |

ちなみに、「麹」とは米・麦・大豆のそれぞれに麹カビをつけたもの。麹カビが産生する酵素によって、原料中の栄養素が分解され、味噌の風味が作られます。これが「発酵」ですね。

米味噌・麦味噌・豆味噌の比較

米味噌・麦味噌・豆味噌の3種類の色の違いを比較してみましょう。

米味噌は種類にもよりますが、薄いベージュのような色が一般的です。麦味噌は濃いめの茶色、豆味噌は黒に近いこげ茶色をしています。テクスチャーにも違いがあり、米や麦に比べて、豆味噌は硬めです。

味噌汁にするとこんな感じ

麹の種類によって味噌の味は違う?

味噌は、原材料として使用する米や麦の割合が多いほど甘味が強くなり、大豆が多いほどうま味が強くなる傾向があります。

その理由は、米や麦にはデンプンが多く、大豆にはタンパク質が多く含まれるため。デンプンは糖に分解されて甘味が生まれ、タンパク質はアミノ酸に分解されてうま味が生まれます。

米味噌や麦味噌は甘味が強く、まろやかな味わいです。豆味噌は、米・麦とは風味が異なり、納豆や豆鼓のような香ばしさがあります。豆味噌は好き嫌いが分かれる味なので、初心者は米・麦味噌から入るのがおすすめです。

| 味噌の種類 | 味・特徴 |

|---|---|

| 米味噌 | 甘味が強い 白・赤味噌、甘口・辛口がある |

| 麦味噌 | 甘味が強い 淡色・赤味噌がある |

| 豆味噌 | うま味が強い |

甘めが好きな人には米味噌・麦味噌がおすすめ

甘めの味噌が好みなら、米味噌や麦味噌を選びましょう。特に米味噌は、市販される味噌の約8割を占めるため、最もなじみ深い味わいだといえます。料理初心者や、どの味噌を選んで良いか分からない方にも、米味噌がおすすめです。

さらに細かく分類!色や味による味噌の種類

米味噌・麦味噌・豆味噌に大きく分類されたあと、さらに味噌の色や味(塩分濃度)などの違いによって細かく分類されます。具体的には、白味噌と赤味噌、甘口と辛口、というように分類されています。

では、それぞれの違いをみていきましょう。

白味噌と赤味噌の違いは?

白味噌は、淡いクリーム色に仕上げられた味噌。原材料にこだわり、熟成期間を短くするなどの方法によって、着色が抑えられています。銘柄としては、京都の西京味噌が有名です。

一方、赤味噌は赤みのある褐色が特徴です。長時間かけて熟成し、熟成中も切り返しと呼ばれる撹拌を行って酸素との接触を増やすことで、着色が促進されます。色の変化とともに風味や香りのもとになる成分も生まれるため、赤味噌はコクやうま味が強くなるのも特徴です。

また、白味噌より色が濃いものを「淡色味噌」といいます。白味噌と赤味噌の中間的な色合いですね。市販の味噌のほとんどは、この淡色味噌です。

味噌汁にするとこんな感じ

甘口と辛口の違いは?

甘口と辛口は、主に塩分濃度によって分類されます。甘口は塩分濃度が7~12%、辛口は11~13%です。さらに、塩分濃度が5~7%と低いものは「甘味噌」と呼ばれます。

| 味噌の種類 | 塩分濃度 |

|---|---|

| 甘味噌 | 5~7% |

| 甘口味噌 | 7~12% |

| 辛口味噌 | 11~13% |

基本的には上記のように塩分濃度によって分けられますが、同じ塩分濃度でも糖の割合が多いと甘くなります。甘味噌・甘口味噌は糖の量が多く、辛口味噌は少なくなります。

甘めの味噌が好みなら甘味噌・甘口味噌がおすすめ、淡泊な味わいを好むなら辛口味噌を選びましょう。塩分摂取量が気になる方には、甘味噌がおすすめです。

味噌の種類を一覧表でチェック

麹の種類、色・味などによる味噌の分類を一覧表にまとめました。それぞれの代表的な銘柄も併せてチェックしましょう。

| 分類方法 | 塩分濃度 | 代表銘柄・産地 | ||

| 麹 | 味 | 色 | ||

| 米味噌 | 甘 | 白 | 5~7% | 西京味噌(京都) 讃岐味噌(香川) 府中味噌(広島) |

| 赤 | 5~7% | 江戸甘味噌(東京) | ||

| 甘口 | 淡色 | 8~15% | 相白味噌(静岡) | |

| 赤 | 10~15% | 御膳味噌(徳島) 中味噌(瀬戸内) | ||

| 辛口 | 淡色 | 11~13% | 信州味噌 | |

| 赤 | 12~13% | 仙台味噌 津軽味噌 | ||

| 麦味噌 | 甘口 | 淡色 | 9~11% | 九州・四国など |

| 赤 | 11~12% | 九州・埼玉など | ||

| 豆味噌 | 辛口 | 赤 | 10~11% | 八丁味噌(愛知) 名古屋味噌 |

米味噌の有名な銘柄は、西京味噌(白甘味噌)、信州味噌(淡色)や仙台味噌(赤)などです。西京味噌は上品な甘さとなめらかな食感が特徴で、塩分濃度は低め。信州味噌や仙台味噌は辛口で、甘さは控えめです。

麦味噌は、九州地方を中心に作られています。甘口が多く、麦の粒感が残りやすいのも特徴です。

豆味噌は、愛知県岡崎市の八丁味噌が有名ですね。八丁味噌は大豆と塩だけで作られているのが特徴で、甘味が少なく、強いコクやうま味が感じられます。

初心者でも失敗しない!味噌の選び方のポイント

味噌を選ぶときは、どんな料理に使うか、どんな味に仕上げたいかをイメージしましょう。

例えば、味噌汁を作るなら、色は濃い方が良いか、味は甘い方が良いかを考えます。なるべく白っぽい色に仕上げたいなら、西京味噌・讃岐味噌・府中味噌がおすすめです。白味噌は、シチューやポタージュの隠し味にも使いやすいですよ。

一般的な見た目・味わいの味噌汁に仕上げるなら、淡色・甘口の米味噌がおすすめ。最も一般的で使いやすいので、初心者にもおすすめの味噌です。甘めの味わいが好きなら、淡色系の麦味噌も良いでしょう。

赤めの見た目に仕上げるなら、赤味噌や豆味噌がぴったり。豆味噌なら甘さは控えめ、麦の赤味噌や江戸甘味噌なら、甘めの味わいに仕上がります。

また、ぬたや白和えなどの和え物に味噌を使うなら、西京味噌や讃岐味噌などの白甘味噌がおすすめです。中華料理や炒め物、鍋などに使うなら、コク・うま味の強い豆味噌や赤味噌が合いますよ。

日本全国味噌マップ!地域ごとの味噌の特徴は?

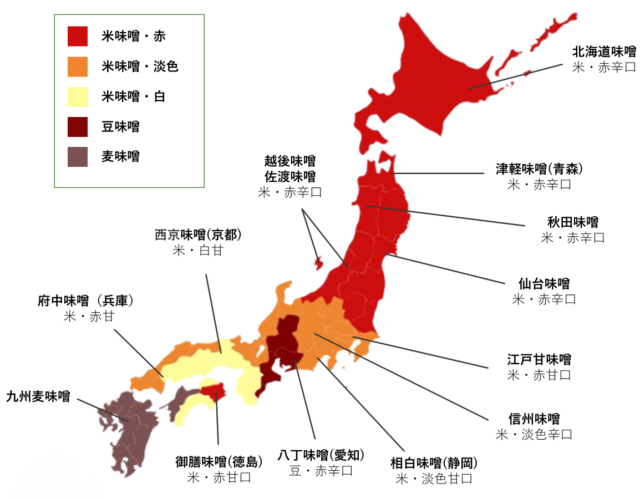

地域ごとの味噌の特徴を大まかにまとめると、上の図のようになります。

北海道や東北では赤辛口の米味噌が多く、南下すると淡色系や白味噌が多くなる傾向にあります。また、九州では麦味噌が多く作られています。

全国各地の味噌を食べ比べてみたい方には、下の味噌汁セットがおすすめ。5種類の名産味噌と10種類の具を組み合わせて、さまざまな味噌汁を作れる人気商品です。

色々な味噌を食べてみよう!銘柄をお取り寄せ

味噌にはさまざまな種類がありますが、そのなかから人気の銘柄を3つ紹介します。それぞれ、原材料や味わいに違いがあるので、好みの味噌を試してみてくださいね。

1.西京味噌(白甘味噌)

白甘味噌の代表といえば、西京味噌。京都の王朝文化とともに発展した西京味噌は、上品な甘さと控えめな色合いで、料理を格式高く仕上げてくれます。

塩分量が控えめなので、減塩に取り組んでいる方にもおすすめです。

西京味噌の使い方

なめらかな食感の西京味噌は、酢味噌和えや白和えなどの料理にぴったり。また、味噌汁やシチュー、ポタージュなど幅広く活用できます。魚の西京焼きにもチャレンジしたいですね。

2.仙台味噌(赤味噌)

赤味噌の代表といえば、仙台味噌。米麹の自然な甘みと、大豆のコクやうま味とのバランスがよく、スッキリした味わいが楽しめます。

仙台味噌は、戦国時代から兵糧として発展しました。伊達政宗が戦に持参した味噌が他の味噌より傷みにくかったことで、諸大名のあいだで評判になったのだとか(*2)。

仙台味噌の品質を守るために原料の配合比率や製法などに厳しい掟が作られ、いまでも伝統的な製法が守られ続けています。

仙台味噌の使い方

まずは、シンプルな味噌汁で仙台味噌の味わいを楽しむのがおすすめ。こんにゃくのみそ田楽にも、仙台味噌はよく合います。コクとうま味のある仙台味噌は、肉野菜炒めや麻婆豆腐のような味の濃い料理にもぴったりです。

3.八丁味噌(豆味噌)

八丁味噌は、岡﨑城から八丁の距離(約870m)にある八丁村で生まれたことがその名の由来。

大豆と塩だけで作られており、豊かなコクやうま味、ほのかな酸味と苦味があるのが特徴です。米味噌や麦味噌に比べて甘味が少ないので、物足りなさを感じる場合はみりんを加えるのがおすすめ。

豚カツの味噌だれや、味噌田楽などに使うこともできます。

八丁味噌の使い方

八丁味噌を食べ慣れていない場合は、味噌汁に使うと少し違和感があるかもしれません。そんなときは、麻婆豆腐や回鍋肉などに使ってみましょう。味噌だれを作ってとんかつにかければ、名古屋風の味噌カツが楽しめます。

色々な味噌を試してみよう

味噌は原材料・熟成期間・製造方法などが違うと、色や味わいなどの特徴も異なります。

甘めの味付けにしたいときは米味噌の淡色~白、または麦味噌がおすすめです。反対に、甘さを抑えたいときは豆味噌や、米味噌の辛口が適しています。

また、料理にしっかり色を付けたいなら淡色系や赤系、色をあまり付けたくないなら白系を選びましょう。例えば、西京味噌を使うと、シチューのように白く、優しい甘味のある味噌汁を作ることができます。

味噌はさまざまな種類があり、それぞれ特徴も違うので、好みや用途に合わせて使い分けてみてくださいね。

Writer:永田 ゆかり

フードスペシャリスト

味噌は発酵・熟成中にさまざまな成分変化が起こり、特有の風味や色などが生まれます。それは、麹カビや乳酸菌が原材料の成分を分解し、さらにその成分同士が反応するため。原材料の種類や熟成期間・方法を変えて、反応を促したり抑えたりすることで、仕上がる味噌の特徴が変わります。とても奥深い味噌の世界。是非、さまざまな種類の味噌を試してみてくださいね。

参考文献

*1 日本フードスペシャリスト協会編『食品の官能評価・識別演習』

*2 農林水産省「にっぽん伝統食図鑑 仙台味噌」

*3 荒井総一・倉田忠男・田島眞著『新 櫻井 総合食品事典』同文書院