骨の健康を守ることは、骨粗鬆症や骨折を予防し、運動機能や生活の質を維持することにつながります。特に高齢者は骨折がきっかけで要介護状態になることもあるので、骨に必要な栄養素をしっかり摂りたいですね。

骨に関わる栄養素といえば、真っ先に思い浮かぶのがカルシウム。しかし、それ以外にも骨の健康に関わる栄養素や成分は複数あります。カルシウムと併せて摂ることで、より骨の健康維持に役立ちますよ。

この記事では、骨の健康を保つことの大切さとともに、骨を強くするのに役立つ栄養素や食品を紹介します。骨粗鬆症を予防するために気をつけたいポイントも紹介するので、参考にしてみてくださいね。

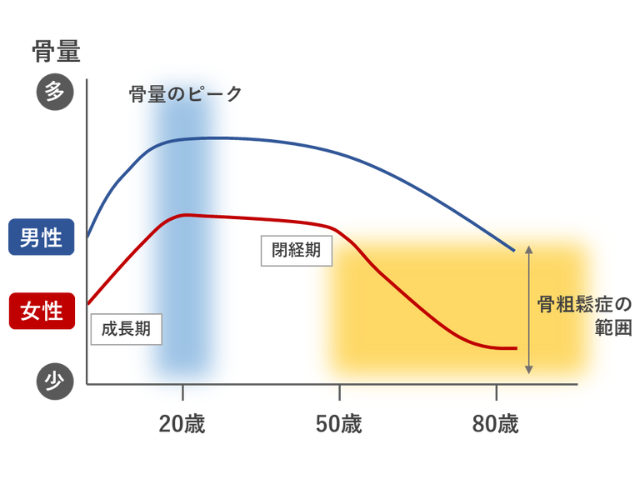

骨量のピークは20歳?若い頃からの「骨貯金」が重要!

骨量は男女ともに20歳前後でピークを迎え、その後はしばらく維持されますが、40~50代頃から減少していきます。

骨粗鬆症を予防するためには、成長期にしっかり骨量を増やし、十分な骨量を蓄えておくことがポイントです。この時期に栄養バランスのとれた食事や適度な運動を心がけることが、将来の骨粗鬆症の予防につながります。

また、年齢を重ねてからも、食事や生活習慣によって骨量の低下をゆるやかにすることは可能です。

このように、若い頃は最大骨量をなるべく増やすこと、中年期・高齢期は骨量の低下を最小限にすることを目標にしましょう。「若いうちは関係ない」「年をとってからじゃ意味がない」と思わずに、今できる対策をとることが大切です。

なぜ女性は骨量が減少しやすい?

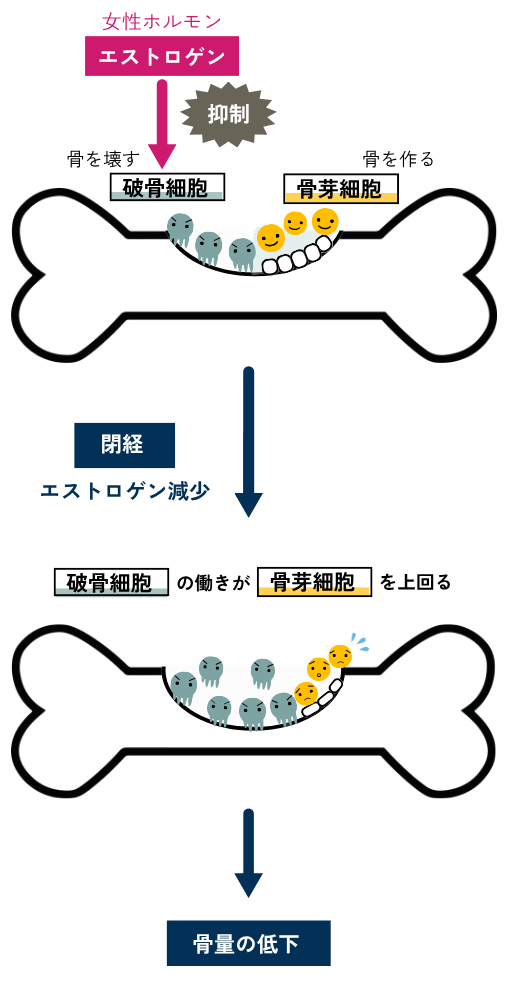

上の図からもわかるように、女性は閉経後に骨量が急激に減少します。これは、閉経によって女性ホルモンのエストロゲンが減少するためです。

骨は、「破骨細胞」という細胞が骨を削り、その部分を「骨芽細胞」が埋めることで生まれ変わっています。エストロゲンには破骨細胞の働きを抑える作用がありますが、閉経後エストロゲンの分泌が減少すると、破骨細胞の働きが骨芽細胞の働きを上回り、骨量が低下しやすくなります。

特に、閉経が早かった方、卵巣を摘出した方、初経が遅かった方は骨粗鬆症のリスクが高くなるので注意が必要です。

骨粗鬆症になるとどうなる?骨の健康が大事な理由

骨粗鬆症とは

骨粗鬆症とは、「骨強度の低下を特徴とし、骨折のリスクが増大しやすくなる骨格疾患」と定義されています(*1)。健康な人の骨に比べて、骨粗鬆症の人の骨はスカスカな状態です。この状態になると骨は非常に脆くなり、転んだり、何かにぶつかったりした衝撃で骨折しやすくなります。

骨粗鬆症は、食事や運動などの生活習慣により予防が可能なことから、生活習慣病の一種とされています。

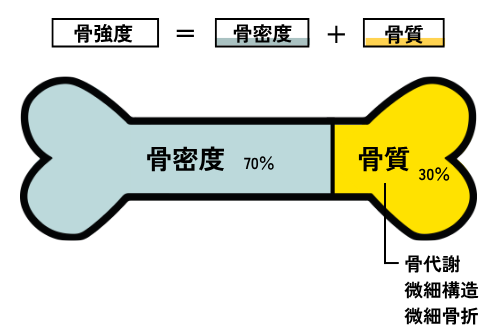

骨強度は、「骨密度」と「骨質」の2つの要因からなります。骨強度の70%は骨密度、30%は骨質によって決まると考えられています。

骨質は、骨代謝・微細構造・微細骨折などの要素で評価されます。骨の構造はよく鉄筋コンクリートに例えられますが、骨密度はコンクリート、骨質は鉄筋にあたります。骨密度と骨質の両方が揃わないと、骨の強度を保つことはできません。

骨粗鬆症になる人はどれくらい?

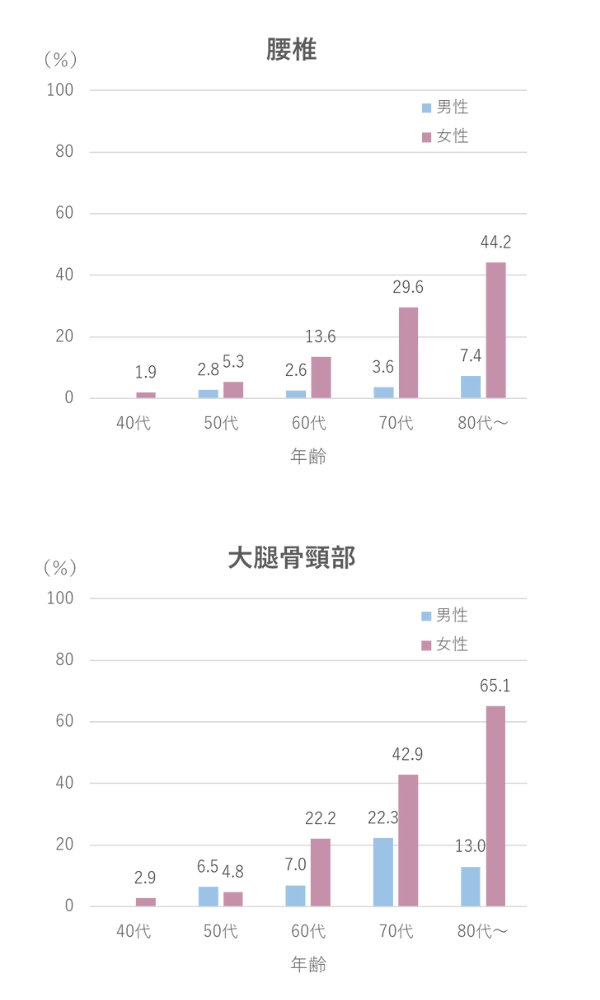

骨粗鬆症の有病率は、加齢とともに増加します。下の図は、腰椎・大腿骨頸部の骨粗鬆症有病率を年齢別に示したものです。

年齢別 骨粗鬆症の有病率

骨粗鬆症の有病率をみると、やはり女性のほうが骨粗鬆症のリスクが高いことがわかります。

大腿骨頸部の場合、60代女性では22.2%、70代女性では42.9%、80代女性では65.1%の人が骨粗鬆症を罹患していると推計されています(*2)。女性の約半数は、一生涯のうちに骨粗鬆症を発症する可能性があると考えられますね。

骨粗鬆症から要介護になることも

高齢者は、転倒などによる骨折がきっかけで要介護状態になることも多くあります。

特に大腿骨付近の骨折は、歩行や移動などを制限するだけでなく、死亡率も上昇させることが多くの研究で報告されています(*1, 3)。

骨粗鬆症の予防は、生活の質の維持や、健康寿命を延ばすためにも非常に重要です。若い頃から骨の健康を意識し、しっかり対策をとりたいですね。

近年、「ロコモティブシンドローム(ロコモ)」や「フレイル」という言葉もよく聞きますよね。ロコモとは、運動器の障害により移動機能が低下した状態をいいます。骨粗鬆症は、ロコモの原因疾患のひとつです。また、骨粗鬆症からロコモになると、運動による骨への刺激がなくなり、骨粗鬆症がさらに悪化するという悪循環に陥りやすくなります。

一方、フレイルは加齢により心身の活力が低下した状態をいいます。運動機能が低下すると基礎代謝が落ち、食欲が減退して低栄養状態になり、免疫力が低下する・・・という「フレイルサイクル」にはまってしまうことも。フレイル予防のためにも、骨の健康維持は非常に重要です。

骨の健康に関わる栄養素・成分

骨粗鬆症を予防するためには、骨の健康に関わる栄養素をしっかり摂取し、骨密度を維持することがポイント。主食・主菜・副菜のそろった栄養バランスの良い食事を基本とし、以下の栄養素・成分を意識的に摂取しましょう。

カルシウム

カルシウムは、骨の主要な構成成分です。食事からのカルシウム摂取量が長期的に不足すると、骨から血中へカルシウムが多く溶け出し、骨密度が下がる原因になります。

日本人はカルシウムの摂取量が不足しがちなので、カルシウムを多く含む食べ物を意識的にとりましょう。

特に成長期はカルシウムをしっかり摂取することで骨量を増やす効果が期待できます。成長期は体が必要とするカルシウムの量も増えるので、食事で補いきれない場合は栄養機能食品などを使用するのもおすすめです。

ビタミンD

ビタミンDは、腸管からのカルシウム吸収を助ける働きがあります。また、カルシウムとともに骨を構成するリンの吸収にも関わっており、骨の形成に欠かせない栄養素です。

ビタミンDが欠乏すると骨の石灰化がうまく進まなくなるため、小児は「くる病」、成人は「骨軟化症」を引き起こすことがあります。

ビタミンDは食事からも摂れますが、日光を浴びることで体内でも合成されます。しかし、高齢者は屋外に出る機会が減ったり、皮膚での合成能力が低下したりするため、ビタミンDが不足しやすくなります。食事から積極的にビタミンDを摂るとともに、適度な日光浴も意識しましょう。

ビタミンDは、肝臓や腎臓で代謝されて「活性型ビタミンD」に変換されます。活性型になることで、カルシウムの吸収率を上げる作用が発揮されます。肝臓や腎臓の働きに障害があると、活性型ビタミンDを作ることができなくなり、カルシウムの吸収に影響を及ぼすことがあります。その結果、血中カルシウム濃度が下がり、骨からカルシウムが溶出して骨密度の低下につながってしまいます。肝臓・腎臓の健康にも気を配りたいですね。

ビタミンK

ビタミンKは、「オステオカルシン」という骨タンパク質の合成に関与します。ビタミンKが不足すると、オステオカルシンが減少し、骨が脆くなってしまいます。

ビタミンKにはK1とK2がありますが、主に骨密度の維持に関わるのはビタミンK2(メナキノン)で、骨粗鬆症の治療薬としても使用されています。ビタミンK2は腸内細菌によって産生されるほか、納豆やキムチなどの発酵食品にも含まれます。

大豆由来イソフラボン

大豆由来イソフラボンは、女性ホルモンのエストロゲンに似た作用を示すため、閉経後の女性の骨密度の減少を抑制する効果が期待できます。日本の女性は、欧米の女性に比べて大腿骨頸部の骨折発生率が少ないといわれていますが、その理由の1つとして大豆製品の摂取量の多さがあげられています(*4,5)。

大豆由来イソフラボンの一種である「ダイゼイン」は、腸内細菌によってエストロゲン作用の高い「エクオール」に変換されます。エクオールへの変換を促すために、腸内環境を整えることもポイントです。

大豆由来イソフラボンは女性ホルモン様の作用を示すため、食事以外から摂取する上限量は30mg/日とされています(参照:食品安全委員会)。これは、大豆由来イソフラボンを含む特定保健用食品(トクホ)を摂取する場合として設定されたものですが、一般のサプリメントや栄養補助食品などから摂る場合もこの量を超えないように注意しましょう。

また、食品安全委員会では「妊婦・胎児・乳幼児に対しては、日常的な食生活に上乗せして大豆由来イソフラボンを摂ることは推奨できない」としています。

MBP(milk basic protein)

MBP(milk basic protein)は、牛乳にわずかに含まれるタンパク質です。MBPは、骨を壊す「破骨細胞」の働きを抑え、骨を作る「骨芽細胞」の増殖を促す作用があります。

このように、骨代謝に関わる2つの細胞に働きかけることで、骨密度を高める効果や、骨量・骨代謝を改善する効果が期待できます。

MBPは、骨の健康をサポートする特定保健用食品(トクホ)の成分としても認められています。牛乳に天然に含まれるのはごく微量なので、骨への効果を期待する場合はMBPが配合されたトクホを活用するのがおすすめです。

そのほかにも積極的に摂りたい栄養素

そのほか、カルシウムとともに骨の構成成分となるマグネシウムやタンパク質も、必要量を満たせるように摂取しましょう。

また、血中ホモシステイン濃度の上昇は骨粗鬆症による骨折リスクを高めるため(参照:NEJM)、ホモシステインの代謝に関わるビタミンB6、ビタミンB12、葉酸もしっかり摂取することがポイントです。

なお、リンはカルシウムとともに骨を構成する重要な栄養素ですが、リンの摂取量が増えすぎると、カルシウムの吸収を妨げることがあります。リンは加工食品やインスタント食品にも含まれるので、これらをよく食べる人は、「不足」より「過剰摂取」に注意が必要です。

骨を強くする食べ物は?

骨の健康をサポートする栄養素・成分と、それらを多く含む主な食品を下の表にまとめました。

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| カルシウム | 骨の構成成分 | 牛乳・乳製品 小魚 大豆製品 モロヘイヤ 小松菜 ひじき |

| ビタミンD | カルシウムの 吸収を促進 | 魚 きのこ 卵 |

| ビタミンK2 | 骨タンパク質の 合成に関与 | 納豆 キムチ |

| 大豆由来 イソフラボン | 骨代謝を正常化 | 大豆製品 |

| MBP | 骨代謝を正常化 | MBP配合の 特定保健用食品 |

骨の構成成分であるカルシウムをしっかり摂ることは基本ですが、カルシウムだけでは骨粗鬆症を予防する効果はあまり期待できません。

カルシウムの吸収を助けるビタミンDや、骨の形成に関わるビタミンKも積極的に摂取したいですね。さらに、閉経後の女性は骨代謝のバランスが崩れやすいので、大豆由来イソフラボンやMBPなども摂取すると骨代謝を正常に保つ効果が期待できます。

大豆製品のなかでも、納豆はビタミンKや大豆由来イソフラボンに加えて、カルシウムの吸収を促進する「ポリグルタミン酸」も含まれるため、骨の健康維持に役立ちます。納豆をよく食べる人は、納豆をあまり食べない人に比べて骨密度が高く、骨折のリスクが少ないことを示唆する研究報告もあります(*6)。

また、カルシウムを豊富に含むヨーグルトは、腸内環境を整える作用もあるため、各種のミネラルの吸収をサポートする効果が期待できます。ヨーグルトにフラクトオリゴ糖をかけて食べると、より効果的ですよ。

骨の健康を維持するために最も大切なことは、偏食せず、さまざまな食べ物をバランスよく取り入れることです。主食・主菜・副菜がそろった食事を基本とし、牛乳・乳製品などを組み合わせてみてくださいね。

骨を強くする食べ物を取り入れた献立例

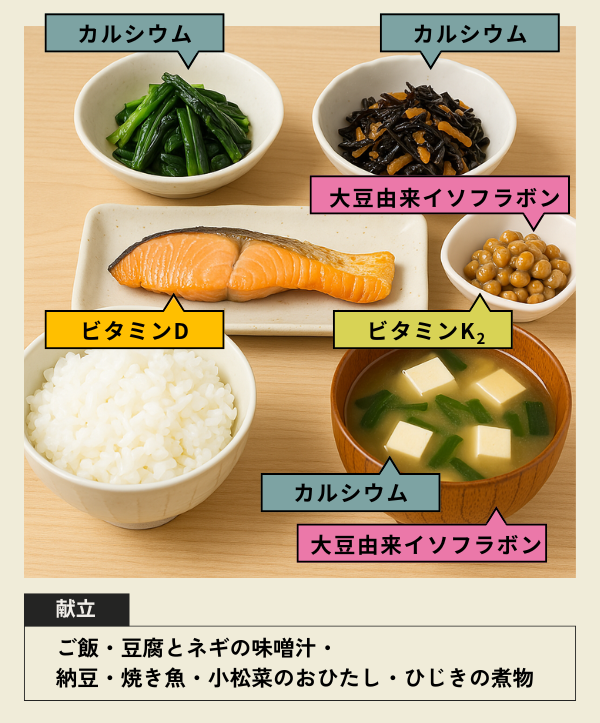

和食

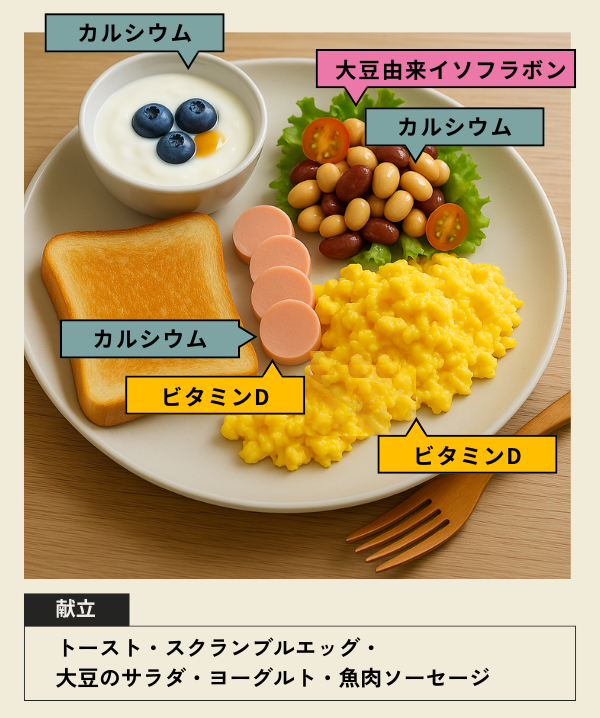

洋食

少し意識するだけで、骨の健康に必要な栄養素を献立に取り入れることができます。必ずしも1食ですべての栄養素を摂る必要はないので、朝・昼・夜の3食でまんべんなく摂取できると良いですね。

骨密度を上げるには運動も重要

骨密度を上げるためには、適度な運動も効果的です。運動によって骨に力が加えられると、骨が強くなることがわかっています。

特に、バレーボールのようにジャンプする競技や重量上げなどの運動は、骨に繰り返し大きな力がかかるため、骨を強くする効果が高いといわれています。しかし、ウォーキングや水泳も継続することで骨密度を維持する効果が期待できます。

大切なのは、自分が無理なく行える運動を続けること。楽しいと思える運動を続けてみてくださいね。

生活習慣もポイント!骨粗鬆症を予防するための注意点

骨粗鬆症の発症には、遺伝的要因に加えて生活習慣が大きく関わります。骨を脆くする要因がある場合は、なるべく改善しましょう。

骨粗鬆症のリスクを高める原因

・低体重

・エネルギー摂取量の不足

・喫煙

・多量の飲酒

・運動不足

これらは、骨粗鬆症の発症リスクを高めます。特に喫煙・多量の飲酒・運動不足は、骨粗鬆症だけでなく、がんや心疾患などのリスクも高めるので改善したいポイントです。

近年は、若い女性の「痩せ」も問題視されています。低体重は骨粗鬆症や骨折のリスクを高めるだけでなく、さまざまな健康上の問題を引き起こします。健康維持やQOL向上のためにも、適正体重を維持することはとても大切です。

サプリメントだけに頼るのはNG

食事だけで栄養管理するのは、なかなか難しいですよね。食事から十分な量の栄養素を摂れないときは、補助的に特定保健用食品やサプリメントなどを使うのも1つの方法です。

しかし、サプリメントに頼り切ってしまうのはNG。同じ栄養素でも、食品から摂った場合とは効果が異なることもあります。

また、カルシウムや大豆由来イソフラボンのように、過剰摂取に注意が必要な栄養素もあります。サプリメントを使用する場合は、カルシウムは1,000mg/日、大豆由来イソフラボンは30mg/日(食事以外からの摂取量)を超えないように注意しましょう。

なお、カルシウムは通常の食品から摂る場合は、1,000mg/日以上を摂取しても問題ありません(カルシウムの耐容上限量は2,500mg/日ですが、日本人の一般的な食生活では過剰摂取の心配はほぼないと考えられます)。

大豆由来イソフラボンに関しても、通常の食生活で大豆製品から摂取する量(上限70~75mg/日)であれば安全だと考えられています。

【まとめ】骨を強くするためのポイント

骨を強くするために大切なポイントは、

・栄養バランスの良い食事

・適度な運動

・適度な日光浴

・不適切な生活習慣の改善

です。

食事には、カルシウム・ビタミンD・ビタミンK・大豆由来イソフラボンなどが含まれる食べ物を積極的に取り入れましょう。1日3食、主食・主菜・副菜の揃った食事を心がけると、栄養バランスが整いやすくなります。

加工食品やインスタント食品ばかりに偏らず、手作りの食事を取り入れることもポイントです。

また、骨は運動によって強くなるので、適度な運動を継続することも効果的。日光を浴びると、骨の形成に関わるビタミンDが体内で合成されるので、屋外でウォーキングやランニングをすれば一石二鳥です。

同時に、喫煙や多量の飲酒などの不適切な生活習慣があれば、それを改善することも重要なポイントです。低体重やエネルギー摂取量の不足も骨を弱くする原因になるので、適正体重の維持に努めましょう。

骨の健康を維持することは、骨粗鬆症や骨折の予防に役立ち、健康寿命を延ばすことや、生活の質を維持することにもつながります。いくつになっても毎日をいきいきと過ごすために、できることから始めてみてくださいね。

Writer’s comment

骨粗鬆症が生活習慣病の一種であることは、あまり知られていないように思います。骨粗鬆症の発症には遺伝的要因や骨折歴なども関わりますが、食事や運動などの生活習慣も大きく関わるため、不適切な習慣を是正することで十分に予防は可能です。「骨」という目に見えない部分なので、日頃から意識するのはなかなか難しいですが、なるべく若い頃から「骨貯金」を始めてみてくださいね。

参考文献

*1 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版

*2 吉村典子「骨粗鬆症の疫学―地域住民コホートROAD スタディより」2019

*3 日本人の食事摂取基準(2025年版)

*4 森田英利, 田辺創一編著『わかりやすい食品機能学 第2版』三共出版, 2021

*5 石見佳子「大豆イソフラボンの骨代謝調節作用」2023

*6 雪印メグミルク「MBPとは」

*7 田中清ら「納豆摂取と骨折リスク」2021