「ビタミンDって何に含まれるの?」「1日の摂取量はどれくらい?」そんな疑問にお答えします。この記事では、ビタミンDの働きと多く含む食品、欠乏・過剰症などを解説します。

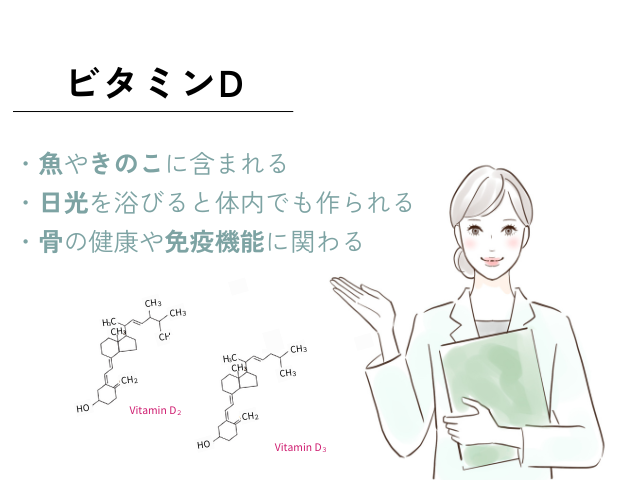

ビタミンDはどんな栄養素?

ビタミンDの種類

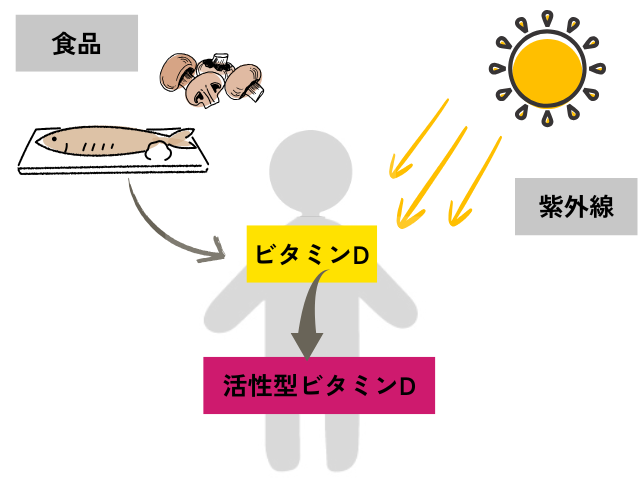

ビタミンDは、脂溶性ビタミンの一種です。食品中のビタミンDは、きのこ類に含まれる「ビタミンD2」と、魚類に含まれる「ビタミンD3」があります。

また、ビタミンDは紫外線を浴びると体内で産生されます。ビタミンは基本的に体内で作ることができないので、これはビタミンDの大きな特徴です。

ビタミンDは、肝臓と腎臓で代謝され、「活性型ビタミンD」に変換されます。活性型ビタミンDは、全身の細胞の中に存在するビタミンD受容体に結合し、さまざまな作用を発揮します。

ビタミンDの働き・効果

ビタミンDの重要な働きの1つが、カルシウム・リンの吸収をサポートすることです。カルシウムやリンは骨の構成成分になるため、ビタミンDは骨の健康と密接に関わっています。

体内(血中)のカルシウムの量が減ると、活性型ビタミンDの産生が促され、腸でのカルシウム吸収や腎臓でのカルシウム再吸収が活発になります。このようにして、血中カルシウム濃度が一定の範囲に保たれています*。

また、ビタミンDは免疫機能の調節にも関わっており、感染病の予防やアレルギーの抑制に役立つと考えられています。さらに、ビタミンDは歩く力を維持して転倒を予防する働き(*1)や、大腸がんなどの発症リスクを下げる可能性も示唆されています(*2)。

*血中カルシウム濃度の調整には、活性型ビタミンDのほか、副甲状腺ホルモンなども関与しています

ビタミンDが不足するとどうなる?

ビタミンDは骨の構成成分であるカルシウムやリンの吸収に関わるため、ビタミンDが不足すると骨の材料が少なくなり、骨が脆くなってしまいます。ビタミンD欠乏の症状として、子どもは「くる病」、成人は「骨軟化症」が知られています。これらは、カルシウムやリンが十分に沈着していない脆い骨ができてしまう病気です。

また、ビタミンDが不足すると、血中のカルシウム濃度が下がる「低カルシウム血症」を引きおこすことがあります。低カルシウム血症になると、血中濃度を上げるために骨に蓄えられたカルシウムが溶け出し、骨の中のカルシウムが減ってしまいます。この状態が続くと、骨粗鬆症のリスクが高まることに。

また、ビタミンDは筋肉の健康にも関わるため、不足すると歩く力が弱まり、転倒のリスクも上がるといわれています(*1)。

このように、ビタミンDの不足は、骨粗鬆症を介するパターンと転倒リスクを高めるパターンにより、骨折のリスクを高めてしまうのです。

日本人の多くはビタミンDが不足している?

近年は、魚の摂取量が減ったことや日焼け止めの過度な使用などにより、日本人の多くはビタミンDが不足していると考えられています。

日本人の男女1,683名を対象として体内のビタミンDの量を調べた結果、81.3%の人がビタミンD不足だったと報告されています(*3)。

適度な日光浴とともに、食事から十分な量のビタミンDを摂取できるように意識することが大切です。

ビタミンDの摂取量の目安

ビタミンDは体内でも産生できるため、食事からどれくらい摂れば良いか決めるのが難しい栄養素です。日本では、体内でのビタミンDの産生があることを前提として、年齢ごとに目安量が設定されています。

| 年齢 | 男性の目安量 | 女性の目安量 |

|---|---|---|

| 0~11か月 | 5.0µg | 5.0µg |

| 1~2歳 | 3.5µg | 3.5µg |

| 3~5歳 | 4.5µg | 4.5µg |

| 6~7歳 | 5.5µg | 5.5µg |

| 8~9歳 | 6.5µg | 6.5µg |

| 10~11歳 | 8.0µg | 8.0µg |

| 12歳以上 | 9.0µg | 9.0µg |

上記はあくまでも目安量なので、日光にあたる機会が少ない方や、日照時間の短い季節・地域では多めに摂ることをおすすめします。

日焼け止めをよく塗る方も、体内でのビタミンDの産生量が少ないと考えられるので、食事から積極的に摂取しましょう。

骨粗鬆症を予防するための推奨摂取量は10~20µg

骨粗鬆症の予防のためには、1日あたり10~20µgのビタミンDを食事から摂取することが推奨されています(骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版)。

ビタミンDとあわせて、カルシウムやビタミンKなどをしっかり摂ると、骨の健康維持に役立ちますよ。

ビタミンDを多く含む食品

健康管理のためには、食事からもビタミンDをしっかり摂ることが大切。でも、どの食品にどれくらい含まれてるの?──気になる含有量をチェックしてみましょう。

| 食品 | 分量 | ビタミンD含有量 |

|---|---|---|

| 紅鮭 | 100g | 33µg |

| あん肝 | 30g | 33µg |

| 真いわし | 100g | 32µg |

| にしん | 100g | 22µg |

| うなぎのかば焼き | 100g | 19µg |

| さんま | 100g | 16µg |

| 銀鮭 | 100g | 15µg |

| タイセイヨウサバ (ノルウェーサバ) | 100g | 10µg |

| かつお(秋獲り) | 100g | 9.0µg |

| めかじき | 100g | 8.8µg |

| ぶり | 100g | 8.0µg |

| 乾燥きくらげ | 5g | 6.5µg |

| しらす干し | 10g | 6.1µg |

| まさば | 100g | 5.1µg |

| まいたけ | 100g | 4.9µg |

| ビンチョウマグロ | 50g | 3.5µg |

| 鶏卵 | 1個 (約60g) | 2.3µg |

| 乾燥しいたけ | 10g | 1.7µg |

ビタミンDは、特に魚類に多く含まれています。鮭・いわし・にしん・さんま・さばなどは、1食あたりの量でもビタミンDをしっかり摂取できます。

きのこは、種類や育てた環境によってビタミンDの含有量が大きく異なります。きのこも紫外線を浴びることによってビタミンDの産生が増えるので、干ししいたけなどを選ぶ際は、天日干しされたものがおすすめです。

なお、ビタミンDは、魚以外の海産物(甲殻類や貝類など)・肉・野菜・果物などにはほとんど含まれていません。魚やきのこをあまり食べない方はビタミンDが不足しやすいので注意しましょう。

旬の魚が定期的に自宅に届く「魚のサブスク」も人気!

以下の記事で紹介しています。

同じ魚でも種類によってビタミンDの量は違う

例えば、同じ「鮭」でも、「銀鮭」や「紅鮭」など種類はさまざま。そして、種類ごとにビタミンDの含有量も異なります。

鮭のビタミンD含有量(/100g)

| 紅鮭 | 白鮭 | 銀鮭 | アトランティック サーモン |

| 33.0µg | 32.0µg | 15.0µg | 8.3µg |

マグロのビタミンD含有量(/100g)

| メジ マグロ | ビンチョウ マグロ | キハダ マグロ | 本マグロ (赤身) | 本マグロ (トロ) | メバチ マグロ |

| 12.0µg | 7.0µg | 6.0µg | 5.0µg | 18.0µg | 3.6µg |

種類だけでなく、「赤身」と「トロ」のように部位によってもビタミンDの含有量は異なります。

一般的に、脂の多い部位や、産卵前(旬)の脂がのった魚は、ビタミンDをより多く含む傾向にあります。例えば、かつおなら春に獲れたものより、かつおの旬である秋に獲れたもののほうがビタミンDが豊富です。

かつおの漁獲時期によるビタミンD含有量(/100g)

| 春 (初がつお) | 秋 (戻りがつお) |

| 4.0µg | 9.0µg |

ビタミンDをしっかり摂るためには、旬を意識して魚を選ぶこともポイントです。

ビタミンDを効果的に摂るコツ

脂溶性のビタミンDは、油と一緒に摂ると吸収率が上がります。脂ののった魚は、ビタミンDを豊富に含むだけでなく、吸収もサポートしてくれますよ。

脂の少ない白身魚やきのこは、油を使って調理するのがポイント。ソテーやチーズ焼きにしたり、オリーブオイルなどを回しかけて食べたりするのがおすすめです。

また、ビタミンDが強化された食品も販売されています。卵や牛乳、魚肉ソーセージなどに「ビタミンD強化」などの表示がされている商品をチェックしてみてくださいね。

ビタミンDの生成に必要な日光浴の時間は?

体内で十分な量のビタミンDを生成するには、どれくらいの日光浴が必要なのでしょうか。

紫外線の強さは季節や天候によって変わるので一概にはいえませんが、目安として夏は木陰で30分、冬は1時間程度、体の一部を日光にあてることが推奨されています(参照:骨粗鬆症財団)。

しかし、紫外線の量は住んでいる地域によっても異なります。一般的に、緯度が高いほど(日本なら北海道や東北地方など)より長時間の日光浴が必要になります。

札幌・つくば・那覇の3つの地域で、5.5μgのビタミンD(当時の1日の目安量)を生成するために必要な日照時間を計算した結果、冬季の札幌ではつくばの3倍以上の日光浴が必要であることがわかりました(参照:国立環境研空所)。

| 7月 | 12月 | |||||

| 9時 | 12時 | 15時 | 9時 | 12時 | 15時 | |

| 札幌 | 7.4分 | 4.6分 | 13.3分 | 497.4分 | 76.4分 | 2741.7分 |

| つくば | 5.9分 | 3.5分 | 10.1分 | 106.0分 | 22.4分 | 271.3分 |

| 那覇 | 8.8分 | 2.9分 | 5.3分 | 78.0分 | 7.5分 | 17.0分 |

上の表は、12月の雲のない晴天日に両手・顔を日光にあてたと仮定した計算の結果です。那覇では約8分、つくばでは約22分でビタミンDが生成されますが、札幌では1時間以上の日光浴が必要になります。紫外線の量が少ない地域に住んでいる方は、なるべく長く日にあたることと、ビタミンDを多く含む食品を積極的にとることを意識しましょう。

日焼け止めを塗るとビタミンDは作れない?

日焼け止めを塗ると、体内で生成されるビタミンDの量は減ってしまいます。日焼け止めを塗らずに日光浴をしたほうが効率よくビタミンDが生成されますが、紫外線は酸化ストレスや皮膚がんの原因にもなります。また、美容面からも紫外線をカットしたいと考える方も多いでしょう。

あまり紫外線を浴びたくない方は、食事からのビタミンD摂取量を増やしたり、手のひらのように日焼けが気にならない部分で日光浴したりして対策するのがおすすめ。

また、ビタミンDの生成を阻害しない日焼け止めも販売されています。ビタミンDの生成が可能な波長と、有害な影響を及ぼす波長が違うことを利用し、必要な波長だけを透過させるように作られています。ビタミンDの生成を阻害せずに紫外線を防ぎたい方におすすめです(参照:ソーラーD)。

ビタミンDを摂りすぎるとどうなる?

ビタミンDの過剰摂取が長期間にわたると、高カルシウム血症や腎障害が起こる可能性があります。また、本来カルシウムが沈着しない筋肉や血管など(軟組織)に石灰化が起こることもあります。

とはいえ、ビタミンDを高濃度に配合したサプリメントなどを摂らない限り、通常の食生活でビタミンDが過剰になる心配はほとんどありません。以下にビタミンDの耐容上限量(健康被害が起こらないと考えられる摂取量)をまとめたので、参考にしてみてくださいね。

| 年齢 | ビタミンDの耐容上限量 |

|---|---|

| 0~2歳 | 25µg |

| 3~5歳 | 30µg |

| 6~9歳 | 40µg |

| 12~14歳 | 80µg |

| 15~17歳 | 90µg |

| 18歳~ | 100µg |

ちなみに、体内で産生されるビタミンDの量は必要に応じて調節されるので、日光を浴びることでビタミンDの過剰症が起こることはありません。上記の耐容上限量も、食事から摂取する量として考えてくださいね。

まとめ

ビタミンDは、骨の健康や免疫機能の維持などに関わります。日本人に不足しがちな栄養素なので、ビタミンDを豊富に含む魚やきのこなどを積極的に食べましょう。また、適度な日光浴も大切です。

ビタミンDを効率的に摂取するためには、脂質と一緒に摂ることもポイント。ビタミンDが強化された食品を選ぶのもおすすめです。

Writer’s comment

紫外線はビタミンDの生成に欠かせませんが、老化や皮膚がんの原因になるなど有害な影響もあるので、”ほどよい日光浴・紫外線対策”が大切ですね。記事のなかでも紹介した、ビタミンD生成を阻害しない日焼け止めも画期的でおすすめです。また、食品から積極的にビタミンDを摂ることもポイントです。

参考文献

*1 田中清「転倒・骨折のリスク因子としてのビタミン D 不足の意義―わが国におけるコホート研究の結果から―」2017

*2 国立がん研究センター「ビタミンD摂取と死亡との関連について」「ビタミンDの食事摂取とビタミンD受容体発現量で細分類された大腸がん罹患リスクとの関連について」

*3 N, Yoshimura et.al「Profiles of vitamin D insufficiency and deficiency in Japanese men and women: association with biological, environmental, and nutritional factors and coexisting disorders: the ROAD study」2013

*4 阿部 皓一「免疫は栄養がつくる―ビタミン類の働きを中心にして―」2024

*5 桐渕壽子「紫外線照射による各種キノコ中のビタミンD2含量に関する研究」1990