ビタミンAとβ-カロテンは、どちらも視力や免疫機能などに関わる重要な栄養素。しかし、この2つの栄養素の関係性がいまいちよく分からないという方も多いのではないでしょうか。ビタミンAとβ-カロテンは、同じもののようで、じつは含まれる食品も性質も全く異なります。この記事では、ビタミンAとβ-カロテンの違いやそれぞれの働き、そして多く含まれる食品などを解説します。

ビタミンAとβ-カロテンの違いは?

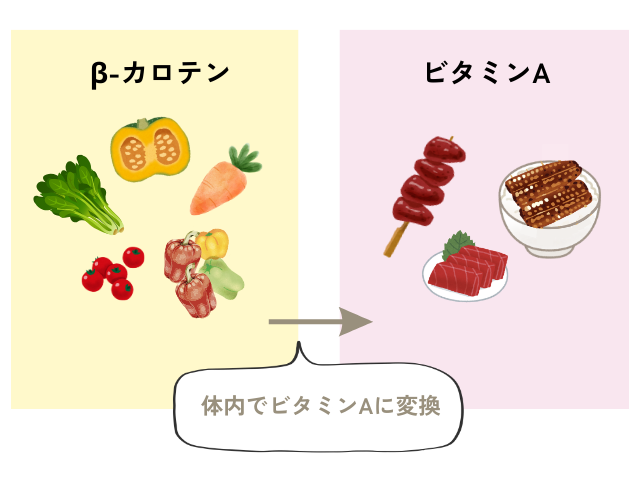

ビタミンAは脂溶性ビタミンの一種で、うなぎやレバーなどの動物性食品に多く含まれています。ビタミンAには、レチノール・レチナール・レチノイン酸などの種類がありますが、体内や食品中に多く存在するのはレチノールです。

一方、β-カロテンはカロテノイドという色素の一種。ビタミンAと同じく脂溶性の成分で、主に緑黄色野菜や果物に含まれています。

β-カロテンは体内でビタミンAに変換されることが大きな特徴です。そのため、「プロビタミンA」と呼ばれています。

ビタミンAやβ-カロテンの働き・効果は?

続いて、ビタミンAやβ-カロテンの働き・効果を紹介します。β-カロテンは体内でビタミンAに変換されるので基本的に同じ効果が期待できますが、β-カロテン独自の作用も持っています。それぞれの違いを含めてチェックしてみてくださいね。

ビタミンAの働き・効果

ビタミンAは、主に視覚・聴覚・生殖機能などを維持し、皮膚や粘膜を正常に保つ役割を担っています。また、細胞の分化・増殖や免疫機能の維持にも関わります。

視覚が正常に働くために必要な「視物質」というものが網膜に存在しており、ビタミンA(レチナール)は視物質の構成要素です。視覚のなかでも、特に暗いところで物を見る力に関わっています。

また、ビタミンAは免疫の最前線である皮膚・粘膜を正常に保つことで、細菌やウイルスが体内へ侵入するのを防ぎます。さらに、免疫細胞の分化や制御などにも関わるため、正常な免疫機能の維持に欠かせない存在です。

β-カロテンの働き・効果

食事で摂取したβ-カロテンの一部は体内で必要に応じてビタミンAに変換され、ビタミンAとしての作用を発揮します。

一方、β-カロテン自身にも抗酸化作用や抗がん作用があり、ビタミンAに変換されず、β-カロテンのまま体内で働くものもあります。

体内では常に活性酸素が生じ、細胞やDNAなどに酸化ダメージを与えます。β-カロテンは活性酸素を除去し、細胞膜を酸化から守るため、細胞の老化や発がんを防ぐ効果が期待できます。

β-カロテン以外のカロテノイド

カロテノイドはβ-カロテンのほかにも多くの種類があります。例えば、みかんに含まれる「β-クリプトキサンチン」やトマトに含まれる「リコピン」、鮭やタイに含まれる「アスタキサンチン」などもカロテノイドです。これらのカロテノイドにも抗酸化作用や抗がん作用があります。β-クリプトキサンチンは糖尿病の発症リスクを抑える効果、アスタキサンチンはメラニン生成を抑制する効果なども注目されています。

ビタミンAが不足するとどうなる?

ビタミンAの欠乏症として、夜盲症、皮膚の角化、粘膜の異常、 生殖機能の異常などが知られています。

夜盲症とは、暗いところでの視力が著しく低下した状態です。ビタミンAが欠乏すると、まず暗いところで物が見えにくくなり、さらに欠乏状態が続くと結膜・角膜乾燥症(ドライアイ)へ進行し、最終的には失明する可能性もあります。

また、ビタミンAが欠乏すると、感染症への抵抗力も低下するといわれています。ビタミンAは免疫機能の維持に関わるので、摂取量が不足すると免疫機能が正常に働かなくなり、細菌やウイルスを撃退できなくなってしまうのです。

ビタミンAの1日あたりの摂取量の目安

ビタミンAは、さまざまな機能を維持するために必要な栄養素です。必要とされる摂取量は年齢・性別によって異なるので、下の表でチェックしてみてくださいね。

| 年齢 | 男性の推奨量 (µgRAE) | 女性の推奨量 (µgRAE) |

|---|---|---|

| 0~5か月 | 300(目安量) | 300(目安量) |

| 6~11か月 | 400(目安量) | 400(目安量) |

| 1~2歳 | 400 | 350 |

| 3~9歳 | 500 | 500 |

| 10~11歳 | 600 | 600 |

| 12~14歳 | 800 | 700 |

| 15~17歳 | 900 | 650 |

| 18~29歳 | 850 | 650 |

| 30~64歳 | 900 | 700 |

| 65~74歳 | 850 | 700 |

| 75歳~ | 800 | 650 |

| 妊婦 (妊娠後期) | +80 | |

| 授乳婦 | +450 |

レチノール活性当量(RAE)とは?

上の表でも、ビタミンAの摂取量は「〇〇µgRAE」と表示されていますよね。これは、「レチノール活性当量」といいます。

β-カロテンのように体内でビタミンAに変換される成分が複数あり、それぞれビタミンAとして働ける力が異なるので、レチノールに換算した数値に統一されているのです。具体的には、吸収率や変換効率を考慮して計算されています。

ちなみに、レチノール1µgに相当するβ-カロテンは12µgです。α-カロテンやβ-クリプトキサンチンなら24µgが相当します。

レチノール活性当量(µgRAE)

=レチノール(µg)+β-カロテン(µg)×1/12

+α-カロテン(µg)×1/24

+β-クリプトキサンチン(µg)×1/24

+その他のプロビタミンAカロテノイド(µg)×1/24

ビタミンA(レチノール)を多く含む食品一覧

ビタミンA(レチノール)は、主に動物性食品に多く含まれています。なかでも、レバーやうなぎはビタミンAが豊富な食材。過剰摂取を防ぐためにも、どれくらい含まれているのか把握しておきましょう。

| 食品 | レチノール含有量 (µg/100g) |

|---|---|

| 鶏レバー(生) | 14000 |

| 豚レバー(生) | 13000 |

| あんこうの肝(生) | 8300 |

| ヤツメウナギ(生) | 8200 |

| うなぎの肝(生) | 4400 |

| うなぎ(生) | 2400 |

| ホタルイカ(生) | 1500 |

| うなぎ(蒲焼き・白焼き) | 1500 |

| 銀だら(生) | 1500 |

| 牛レバー(生) | 1100 |

| フォアグラ(ゆで) | 1000 |

| クロマグロ(生) | 900 |

| 鶏ハツ(生) | 700 |

| 穴子(生) | 500 |

| うずらの卵(生) | 350 |

| チェダーチーズ | 310 |

| モッツァレラチーズ | 280 |

| 鶏卵(生) | 210 |

ビタミンAは、主に動物の肝臓や脂肪組織に多く含まれています。なかでも、鶏レバーや豚レバー、あん肝、うなぎの肝には多くのビタミンAが含まれるので、妊娠中の方や子どもは多く食べ過ぎないように注意しましょう。

レバーのなかでは、牛レバーはビタミンAの含有量が比較的少なめです。妊娠中にどうしてもレバーが食べたくなったら、牛レバーを選ぶのもひとつの手。とはいえ、食べ過ぎには注意してくださいね。

ちなみに「ヤツメウナギ」とは、うなぎによく似た生物です。一般的に食用として流通することはほぼなく、一部の地域の伝統食として親しまれたり、漢方の素材として使用されたりしています。

β-カロテンを多く含む食品一覧

続いて、β-カロテンを多く含む食品を紹介します。β-カロテンの含有量と一緒に、レチノール活性当量(ビタミンAに換算した数値)もチェックしてみてくださいね。

| 食品 | β-カロテン含有量 (µg/100g) | レチノール活性当量 (µgRAE/100g) |

|---|---|---|

| モロヘイヤ | 10000 | 840 |

| にんじん | 6900 | 720 |

| あしたば | 5300 | 440 |

| 金時にんじん | 4800 | 410 |

| 春菊 | 4500 | 380 |

| ようさい (空心菜) | 4300 | 360 |

| ちぢみゆきな | 4200 | 350 |

| ほうれん草 | 4200 | 350 |

| 水前寺菜 | 4200 | 350 |

| 豆苗 | 4100 | 340 |

| 大根の葉 | 3900 | 330 |

| サンチュ | 3800 | 320 |

| ふだんそう (スイスチャード) | 3700 | 310 |

| 赤肉メロン | 3600 | 300 |

| ルッコラ | 3600 | 300 |

| にら | 3500 | 290 |

| おかひじき | 3300 | 280 |

| 小松菜 | 3100 | 260 |

| 西洋かぼちゃ | 2600 | 210 |

| あんず | 1400 | 120 |

| 赤ピーマン(パプリカ) | 1100 | 88 |

| スイカ | 830 | 69 |

※すべて(生)、にんじん・金時にんじんは皮つき

上の表をみてみると、ほとんどが緑黄色野菜ですね。

なかでも、トップクラスで多く含むのはモロヘイヤです。モロヘイヤは、β-カロテンのほかにもビタミンE・ビタミンK・ビタミンB群・ビタミンC・カリウム・カルシウム・鉄などを豊富に含む栄養価の高い野菜。特に旬の季節は積極的に食べたいですね。

また、にんじんやかぼちゃなどのオレンジ色の野菜にもβ-カロテンは多く含まれています。果物だと、赤肉メロンやあんず、スイカなどに多く含まれていますよ。

これらの野菜を原材料に使用した青汁や野菜ジュースなどにもβ-カロテンは豊富に含まれます。手軽に摂りたいときに便利ですね。

ビタミンA(レチノール)の過剰摂取による影響は?

ビタミンAは欠乏だけでなく、過剰摂取にも注意が必要な栄養素です。

食事から摂取したビタミンAのほとんどは肝臓に貯蔵されます。そのため、長期的に過剰摂取が続くと、肝臓が障害される可能性があります。

また、ビタミンAの長期的な過剰摂取は、骨密度の低下や骨折、頭痛、脱毛、皮膚の乾燥などの症状を引き起こす可能性も報告されています。

一方、ビタミンAを一度に大量に摂取した場合は、頭痛や吐き気、めまいなどの急性中毒症状がみられます。これは、ビタミンAをサプリメントで大量に摂取したり、レバーのようにビタミンAを豊富に含む食品を一度に多く食べたりしたときに起こる場合があるので注意しましょう。

なお、β-カロテンの場合は過剰症の心配はありません。β-カロテンが体内でビタミンAに変換される量はコントロールされており、体がビタミンAを必要としないときには変換されない仕組みになっています。

ただし、β-カロテンを食べ過ぎると、皮膚に蓄積されて黄色くなる「柑皮症(かんぴしょう)」という症状が起こります。健康上の問題はなく、β-カロテンの摂取量を通常に戻せば徐々に元の状態に戻ります。

妊娠中にビタミンAを摂り過ぎてはいけない理由は?

妊娠中は、レバーやうなぎのようにビタミンAを多く含む食品は控えるように勧告されています。その理由は、妊娠中のビタミンAの過剰摂取が胎児の奇形のリスクを高める可能性があるからです。

特に妊娠初期は催奇形性のリスクが高いので、ビタミンAを多く含む食品を食べ過ぎないよう注意が必要です。

とはいえ、ビタミン A は細胞や器官の成長にも関与するため、胎児の成長に欠かせない栄養素。特に妊娠後期は、妊娠していない場合より1日あたり+60~80µgRAEのビタミンAを必要とします(*1)。緑黄色野菜や果物からβ-カロテンとして摂取すれば過剰症の心配がなく、必要量を補えますよ。

ビタミンAの1日の摂取量の上限

ビタミンAは過剰症の心配があることから、耐容上限量が設定されています。耐容上限量とは、健康被害が起こらないと考えられる習慣的な摂取量の上限です。耐容上限量は年齢・性別ごとに異なるので、下の表でチェックしてみてくださいね。

ビタミンAの耐容上限量

| 年齢 | 男性の 耐容上限量 (µgRAE) | 女性の 耐容上限量 (µgRAE) |

|---|---|---|

| 0~5か月 | 600 | 600 |

| 6~11か月 | 600 | 600 |

| 1~2歳 | 600 | 650 |

| 3~5歳 | 700 | 700 |

| 6~7歳 | 950 | 950 |

| 8~9歳 | 1,200 | 1,200 |

| 10~11歳 | 1,500 | 1,500 |

| 12~14歳 | 2,100 | 2,100 |

| 15~17歳 | 2,600 | 2,600 |

| 18歳~ | 2,700 | 2,700 |

妊娠・授乳中の方も、年齢に応じた耐容上限量を守りましょう。妊娠中は、なるべく緑黄色野菜や果物からβ-カロテンを摂取するよう意識するのもおすすめです。

β-カロテンをサプリメントで摂るのも危険?

β-カロテンは体内で必要な分だけビタミンAに変換されるため、過剰症の心配はないといわれています。しかし、これはあくまでも通常の食事から摂取する場合です。

サプリメントで高用量のβ-カロテンを摂取するときは、慎重に判断する必要があります。

その理由は、フィンランドやアメリカでおこなわれた臨床試験にあります。これらの試験では、喫煙者やアスベスト作業者にβ-カロテンを数年間にわたって多量投与するものでした。

以前よりカロテン摂取量の多い人は肺がんのリスクが低いことが多くの研究で報告されていました。そのため、これらの試験でも当然、肺がんのリスクが下がると予想されていました。

しかし、結果は正反対。β-カロテンの多量投与によって肺がんの罹患率や死亡率が上昇してしまったのです(*2, 3)。

これらの結果から、少なくとも喫煙者は、高用量のβ-カロテンを摂取すると肺がんのリスクを高める可能性があることがわかります。

喫煙の習慣がなくても、サプリメントなどからβ-カロテンを多量に摂取することは推奨できません。ビタミンAが不足する場合にはサプリメントの使用も効果的ですが、長期間・高用量(20mg/日以上)の使用は避け、なるべく野菜や果物からβ-カロテンを摂るようにしましょう。

なお、野菜や果物からβ-カロテンを摂取した場合、喫煙者であってもがんのリスクを高めることはありません。むしろ、がんの予防のためにも積極的に摂ることが推奨されています。注意が必要なのは、あくまでもサプリメントなどからの高用量の摂取です。

まとめ

ビタミンAやβ-カロテンについてのポイントをまとめました。

・ビタミンAは主に視力や免疫機能の維持に働く

・β-カロテンは体内で必要に応じてビタミンAに変換される

・ビタミンAはレバーやうなぎなどに多く含まれる

・β-カロテンは緑黄色野菜や果物に多く含まれる

・ビタミンAは過剰摂取に注意が必要

・β-カロテンは基本的に過剰症はないがサプリメントからの高用量摂取は要注意

ビタミンAは体の機能を維持するために欠かせない栄養素ですが、サプリメントから大量に摂取したり、日常的にレバーやうなぎなどを多く食べたりすると過剰症の心配もあるので注意しましょう。

ポイントは、β-カロテンが体内で必要に応じてビタミンAに変換されるという点です。妊娠中のようにビタミンAの摂取量に注意しなければいけないときは、緑黄色野菜や果物からβ-カロテンとして摂取することをおすすめします。

ビタミンA、β-カロテンともに、なるべくサプリメントには頼らず、食品から摂取することを意識すると思わぬトラブルを防ぐことができますよ。

皮膚や粘膜は免疫機能の最前線。ビタミンAやβ-カロテンをしっかり摂取して皮膚や粘膜を健康に保てば、細菌やウイルスの体内への侵入を防ぐ効果が期待できます。体内に侵入したものに対しては、免疫細胞の出番。ビタミンAは免疫細胞の分化などにも関わるので、さまざまな面から免疫機能に関与しています。特に風邪や感染症が流行したときは、積極的に摂取したいですね。

参考文献

*1 日本人の食事摂取基準2025年版

*2 national cancer institute, Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention (ATBC) Study

*3 Gary E Goodman et.al, The Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial: incidence of lung cancer and cardiovascular disease mortality during 6-year follow-up after stopping beta-carotene and retinol supplements (CARET STUDY)

*4 食品安全委員会「ビタミンAの過剰摂取による影響」

*5 岩田誠「腸管免疫におけるビタミン Aの役割」

*6 和田昭盛・伊藤允好「ビタミンAの化学と視覚作用」

*7 眞岡孝至「カロテノイドの多様な生理作用」