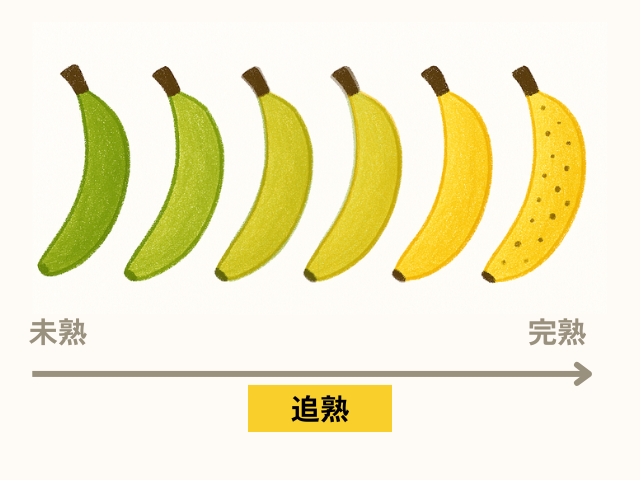

買ってきた果物が、まだ青くて硬い…。そんなときは少し時間をおいて”追熟”させると、軟らかくなって甘みも増し、美味しく食べられます。しかし、すべての果物が追熟するわけではありません。追熟しないタイプの果物は、いくら時間をおいても甘みは変わらず、かえって傷んでしまうことも。果物の食べ頃は、種類によって異なるのです。

この記事では、追熟する果物と追熟しない果物を一覧でご紹介。追熟の仕組みや追熟を促す方法、上手な保存方法についても併せて解説します。

追熟とは

果物は、熟してから収穫されるものと、熟す前に収穫され、流通・保存の段階で成熟させるものがあります。

そして、収穫後の果物を成熟させることを「追熟」といいます。

追熟により、果物に含まれるデンプンが糖に分解され、甘みが強くなります。また、追熟に伴って果肉が軟らかくなり、甘い香りが増し、果皮も色付きます。

すべての果物が追熟するわけではなく、完熟した状態で売られている果物もあります。追熟する果物としない果物を知っておくと、食べ頃を見極めるために役立ちますよ。

追熟する果物・追熟しない果物一覧

追熟する果物・追熟しない果物のなかから、主な種類を一覧で紹介します。

| 追熟する果物 | 追熟しない果物 |

|---|---|

| ・りんご ・メロン ・桃 ・ラフランス ・バナナ ・マンゴー ・パパイア ・キウイフルーツ ・パッションフルーツ ・アボカド ・(トマト) | ・みかん ・ブドウ ・日本梨 ・グレープフルーツ ・イチジク |

バナナやキウイフルーツなどの身近な果物は、購入後に甘みが増したり軟らかくなったりするのを実感することが多いですよね。アボカドも、典型的な追熟するタイプの果物です。

同じ梨でも、ラフランスは追熟によって甘みが増しますが、日本の梨は長く保存しても甘みはほぼ変わりません。つまり、日本の梨は買ってすぐに食べられますが、ラフランスはしばらく保存してから食べるのがベストです。

ちなみに、野菜ではトマトが追熟するタイプです。完熟トマトは潰れやすいので、未熟のうちに収穫して流通・販売されています。

果物の食べ頃の見分け方

ほとんどの果物は、追熟によって軟らかくなり、香りが増します。果皮が軟らかくなり、甘い香りを放つようになってきたら、食べ頃のサインです。

主な果物の食べ頃のサインを詳しく紹介するので、追熟させる際の参考にしてみてくださいね。

バナナの食べ頃

果皮が全体的に黄色になり、表面に茶色の斑点(シュガースポット)が出てきたら食べ頃のサインです。完熟すると、特有の甘い芳香も強くなります。

アボカドの食べ頃

未熟なアボカドは果皮が緑ですが、完熟すると全体的に黒っぽくなります。また、手で握るとほどよい軟らかさが感じられます。

キウイフルーツの食べ頃

ヘタと底の部分を指で軽く押したとき、硬ければ未熟、弾力を感じたら熟したサインです。キウイフルーツは追熟が進みやすいので、冷蔵庫(野菜室)で保存すると長持ちします。

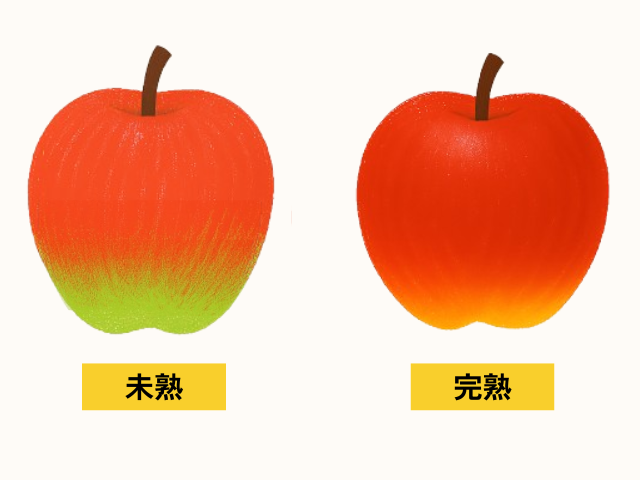

りんごの食べ頃

品種にもよりますが、一般的に赤りんごは果皮が全体的に赤くなり、お尻の部分が黄ばんできたら完熟したサイン、青りんごは果皮が黄色っぽくなったものが食べ頃です。完熟したりんごは、顔を近づけると甘い香りが漂ってきます。

りんごは樹上で成熟させて収穫することも多く、店頭に並んでいるときにはすでに食べ頃を迎えている場合がほとんどです。長く保存すると「過熟」状態になり、ボソボソした食感になってしまうことも。

りんご特有のシャキッとした歯ごたえや、甘酸っぱさを楽しむには、早めに食べるのがおすすめです。りんごは低温耐性もあるので、冷蔵庫(野菜室)で保存すると品質を保ちやすくなります。

メロンの食べ頃

メロンの底を押して、軟らかさを感じたら食べ頃です。完熟すると甘い香りも強くなるので、判断基準になります。

桃の食べ頃

果皮が全体的に色づき、軽く触って軟らかさを感じたら食べ頃です。果皮に緑色が残っているものは未熟なので、常温でしばらくおいて追熟させましょう。

【PR】産地直送!

旬のフルーツが毎月食べられる定期便

追熟の仕組み

果物は、収穫後も呼吸を続けています。

柑橘類などの追熟しないタイプの果物は、収穫後、呼吸量は徐々に低下していきます。

一方、追熟するタイプの果物は、収穫後に一時的に呼吸量が急激に上昇する現象が起こります。これを「クライマクテリック・ライズ」といい、このとき果物からエチレンが多く産生されます。

エチレンは、植物ホルモンの1つです。エチレンの作用により、デンプンが糖に分解されて甘みが増加したり、果肉が軟化したり、果皮の色が変化したりします。

成熟した果物は軟らかく、少しの衝撃でも簡単に傷が付いてしまいます。また、成熟後はあまり日持ちもしません。追熟するタイプの果物は、成熟前に収穫し、流通の段階で追熟させることで、余分な廃棄を防ぐことができるのです。

果物の追熟を促す方法

前述のように、果物の追熟は主にエチレンの作用によって起こります。追熟を促すためには、エチレンの産生を促すことや、エチレンの多い環境で保存することが効果的です。

家庭で簡単にできる方法として、

①常温で保存する

②りんごと一緒に袋に入れて保存する

などがあります。

①常温で保存する

低温で保存すると、エチレンの産生が抑えられて追熟が進みにくくなります。追熟させたい場合は、冷蔵庫には入れず、常温で保存しましょう。直射日光が当たらず、風通しの良い場所での保存が適しています。

なお、33℃以上の高温になると、エチレンの産生が阻害される可能性もあります(*5)。夏は、温度が上がり過ぎない場所で保存しましょう。

②りんごと一緒に袋に入れて保存する

エチレンは常温で気体なので、その果物自身だけでなく、近くにあるほかの果物にも作用します。エチレンの産生量が多いりんごと、追熟させたい果実を一緒にビニール袋に入れて保存すると、追熟が進みやすくなります。

りんごとじゃがいもを一緒に保存すると良いのはなぜ?

じゃがいもは、りんごと一緒に保存すると良いといわれますよね。これは、エチレンにじゃがいもの発芽を抑える作用があるため。じゃがいもの芽にはソラニンという毒素が含まれるので、発芽の抑制は安全性を確保するために役立ちます。植物ホルモンのエチレンには、果実の成熟を促すだけでなく多様な種類の働きがあるのです。

果物を長く保存するためには

追熟を促すカギは、エチレンが握っています。裏を返せば、果物を長く保存するためにはエチレンの産生を抑えることがポイント。

エチレンの産生を抑えるためには、低温保存が効果的です。低温保存すると果物の呼吸が抑えられ、水分や養分の消耗を防ぐこともできます。

追熟しないタイプの果物や、完熟した果物は、冷蔵庫で保存しましょう。果物のなかには低温障害を起こすものもあるので、冷蔵室より温度の高い野菜室での保存が適しています。

りんごやキウイフルーツは低温耐性が比較的高いので、買ってすぐに野菜室で保存するのもおすすめです。

低温障害を起こす野菜・果物については、こちらの記事で紹介しています

バナナの追熟を実験!保存方法による違いを比較検証

ここまで紹介してきたように、論理的には保存方法によって追熟の進み方は異なります。そこで、実際にバナナを用いて実験してみました。条件によって、どのくらい熟し方が変わるのでしょうか。

実験方法

用意したのは、まだ少し青いバナナ。バナナ4本を、それぞれ以下の条件で保存します。

① 常温保存(約30℃)

② りんごと一緒に袋に入れて常温保存

③ りんごと一緒に袋に入れて野菜室で保存

④ 野菜室で保存

②と③は、下の画像のようにビニール袋に入れました。りんごが産生するエチレンの作用で、バナナの追熟が進むかどうか気になるところです。

①と④は、袋やラップは使わず、そのままの状態で保存します。

実験結果

実験開始から1日たったバナナの様子です。

冷蔵庫で保存した右側の2本は、色の変化はほとんど見られず、硬さも残っています。一方、常温保存した左側の2本は、皮が黄色くなり、感触も軟らかくなってきました。

実験開始から3日後の様子です。

常温保存した2本は、熟したサインであるシュガースポット(黒い斑点)が出てきました。硬さもちょうどよく、食べ頃のようです。

冷蔵保存した2本は、まだ青さと硬さが残っています。一番右の1本は、そのままの状態で冷蔵庫に入れているため、低温障害を起こしかけているようにみえます。

気温が高い季節に実験を行った影響もありますが、常温保存した2本は過熟状態になってしまいました。形を保っていられなくなりそうなほど、軟らかくなっています。

冷蔵保存した2本は、押すと少し軟らかさを感じますが、まだ硬さが残っています。

バナナの皮を剥き、中の状態を確認してみました。

最も熟していたのは、りんごと一緒に袋に入れて常温保存したものでした。まだ腐ってはいませんが、もうこれ以上は保存できない状態です。食べると強い甘味があり、バナナ特有の芳香も強く感じられます。

次に熟していたのは、常温保存したもの。こちらは、袋に入れていなかったので皮から水分が抜け、一回り小さくなってしまいました。皮の黒ずみも目立ちますね。中身は、りんごと保存したものよりは硬めでした。甘味は十分あります。

冷蔵保存した2本はほとんど差がありませんが、りんごと一緒に保存したもののほうが若干軟らかく、甘味がありました。部分的に黒っぽくなり、軟らかくなっています。

実験結果をまとめると

今回の実験でわかったことは、

・追熟は常温保存したほうが進む

・りんごと一緒に保存すると追熟が少し進みやすくなる

・冷蔵保存すると追熟はほとんど進まない

・袋に入れると品質を保ちやすい

ということでした。

ほぼ理論通りの結果となりましたが、冷蔵保存の場合、りんごと一緒に保存しても追熟はあまり進まないことが分かりました。追熟を早く進めたい場合は、常温保存が必須ですね。

室温や購入時のバナナの状態にもよりますが、常温保存すると1~3日程度で熟し、食べ頃になります。

過熟を防ぐために、食べ頃になったバナナを少しのあいだ野菜室で保存するのもおすすめです。1~2日程度なら、低温障害も起こりにくいでしょう。

なお、今回の実験では、バナナを袋に入れて保存すると見た目の劣化が防げることも分かりました。常温・冷蔵ともに、袋に入れていたバナナのほうが、見た目が明らかにきれいでしたね。

バナナを食べきれないときは、皮を剥いて冷凍保存するのもおすすめ。おやつ感覚で食べたり、スムージーに入れたりして活用できます。

まとめ

みかんやグレープフルーツなどの柑橘類、ブドウ、日本梨などは、「追熟しないタイプの果物」です。追熟しない果物は、購入後なるべく早く食べるのがおすすめ。長く保存しても甘みが増すことはなく、むしろ水分が抜けて美味しさが損なわれてしまいます。

一方、バナナや桃、アボカド、キウイフルーツなどは、保存中に糖が増して美味しくなる「追熟するタイプの果物」です。追熟する果物は、常温でしばらく保存してから食べましょう。ただし、完熟した状態で販売されている場合もあるので、香り・色・軟らかさなどで食べ頃を判断してくださいね。

Writer’s comment

追熟する果物は、「クライマクテリック型」の果物とも呼ばれます。記事のなかでも紹介したように、「クライマクテリック・ライズ」という呼吸量の上昇にともない、エチレン産生が促進され、追熟が進みます。エチレンは気化して周囲の野菜や果物にも作用するため、クライマクテリック型の果物は、傷みやすい野菜・果物と離して保存するのがおすすめです。

参考文献

*1(公社)フードスペシャリスト協会編『食物学Ⅱ-食品材料と加工・貯蔵・流通技術-』第2版, 建帛社, 2022

*2(公社)フードスペシャリスト協会編『四訂 食品の官能評価・識別演習』建帛社, 2024

*3 本間清一, 村田容常編『食品加工貯蔵学』東京化学同人, 2020

*4 大東宏, 佐藤義彦「ウンシュウミカンの採取後果実の呼吸量及びエチレン発生量」

*5 小倉長雄ら「種々の温度に貯蔵されたトマト果実によるエチレン生産およびこれら果実についてのエチレン処理の影響について」

*緒方邦安「果実の追熟生理と貯蔵」